読者の皆さんは自社の廃棄物の処理を委託している産廃処理施設を見に行ったことはありますか?日本の法律では企業は事業活動に伴って生じた廃棄物について、その発生から最終処分終了までの責任を負うとされています。この責任を果たすための具体的な行動の一つに、廃棄物処理施設の実地確認、があります。

~目次~

~目次~

・実地確認とは?

・実地確認はなぜ必要か?

・怖い不適正事例 - 実地確認したのに・・・。

・実地確認を義務付けているのはどの自治体か?

・実地確認の社内ルール作りのススメ

実地確認とは?

実地確認とは、企業が自社の産業廃棄物の処理を委託した施設に出向いて、処理の状況を直接確認することを意味します。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」と表記)の第12条7項にて、事業者は委託する産業廃棄物の発生から最終処分終了までの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています。罰則規定はないことから、“努力義務”であると捉えられています。 国の法律とは別に、条例や要綱などによって実地確認を義務化している自治体もあります。なお本コラムでは、実地確認という言葉を使用していますが、「現地確認」、「現地監査」、「実地調査」 などと呼ばれることもあり、どれか1つが正しい表現ということはありません。

実地確認はなぜ必要か?

実地確認をする目的は、自社の廃棄物が不法投棄されていないか、違法な処理がされていないか、環境汚染の原因になっていないか等を、確認することにあります。実地確認に出向いた際に、チェックすべき項目は、委託相手の産業廃棄物処理業者(以下、「処理業者」と表記)の許可内容や、施設の状況、施設で行われている処分工程が予め聞いていた内容の通りかどうか等々、多岐に渡ります。 企業の担当者が現地で、それらを一つ一つ確認することによって、自社が委託した廃棄物の処理状況が適正かどうかを見極めることができますし、委託取引を継続して差し支えない信頼のおける処理業者かどうか、を判断する材料になります。

もし仮に、初めて委託をしようとする処理業者の、窓口となる営業担当者が気さくで感じ良く、同社のホームページが立派に見えるからといって、それだけで、その処理施設で違法行為が起きることは無いだろう、と安心するのは早計です。 処理業者に悪意がなくても、法律知識が足らずに気付かぬうちに違法処理をしていた、ということが起き得るからです。不適正な事例が起きるのは、悪意のある処理業者の施設ばかりではないのです。

また、処理業者の中には「優良産廃処理業者認定制度」により、通常の許可基準より厳しい基準に適合して優良認定を受けた処理業者もいます。ですが、優良認定処理事業者であるからといって、実地確認を一度も行わないで廃棄物の処理委託を同じ相手に長く続けることには注意が必要です。慣れている相手だからと、相互のコミュニケーションが不足し、委託取引を開始した当初に結んだ委託契約書に書かれた法定記載事項と、実態が異なっている(つまり違法な状態になっている)ことを見落としまう、という例は少なくありません。実地確認は、排出事業者と処理業者が一緒に法令遵守状況をチェックするための、コミュニケーションの機会でもあるのです。

怖い不適正事例 - 実地確認したのに・・・。

少し古い事例ですが、2016年1月に発覚し、大きく報道された大手外食チェーンで起きた食品廃棄物の不適正事件があります。食品製造工場で生産した食品に異物混入の可能性があり、同社(排出事業者)は全商品を廃棄することに決めて処理業者D社に処分委託をしたのですが、処理業者D社が、廃棄物の処分を完了したと偽り、裏でその廃棄物を横流し(転売)したため、商品として販売されてしまったというものです。この排出事業者は、処理業者D社と産廃処理委託契約を結び、都度マニフェストを交付して、年1回の実地確認も行っていました。しかし処理業者D社は、排出事業者が実地確認する処分場とは別の場所に、横流し品を保管する倉庫を持っていたために、排出事業者は不適正行為を見抜けなかったようです。これは特に悪質な例です。多くの場合、排出事業者による定期的な実地確認は、処理業者の違法行為の抑止効果に繋がります。

実地確認を義務付けているのはどの自治体か?

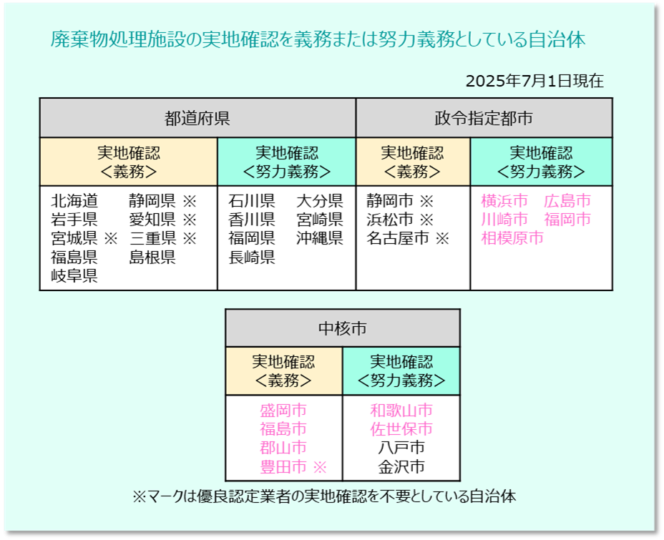

本年7月に弊社が、条例や規則で廃棄物を委託する施設の実地確認を企業に義務付けている自治体、また実地確認を“努力義務”としている自治体を調査したところ、下の表のとおりでした。実地確認を年に1度実施すること、実施記録を5年間保存すること、優良認定処理業者の実地確認は不要であること等、自治体によって要求事項は異なります。詳細をお知りになりたい企業様は、自社の排出事業場を管轄する自治体にお問い合わせしてみてください。

※本コラム公開後に、弊社調査結果に変更が生じている、もしくは調査結果の一部が正確でない可能性もございますことをご承知おきください。管轄の自治体に直接お問合せ頂くことをお薦めします。

実地確認の社内ルール作りのススメ

廃棄物の不適正事件を未然に防ぐ効果があると判っていても、自社の廃棄物を委託している処理業者の数が多くてその施設を全て周るのが難しかったり、そもそも業務多忙で1施設の現地確認に割く時間さえ作れない等、企業にとっては実地確認の実施がつい先延ばしになってしまう事情は少なくないことでしょう。 そのような場合にお勧めするのは、訪問対象を、不適正処理が起きた場合のリスクがより大きい処理業者に絞ることです。ただし、これは所轄の自治体の条例等により実地確認が義務付けられている場合を除きます。例えば、(1) 自社において年間の廃棄物発生の総量が多い拠点は何処で、誰に委託しているか、(2) 排出場所を問わず高頻度で発生する廃棄物の種類は何か、それを誰に委託しているか、(3)自社廃棄物のうち、有害性・危険性の高い廃棄物の種類は何か、それを誰に委託しているか、を調査し、3つの結果を総合的に勘案して、実地確認対象リストの上位にあがる処理業者を対象にするという方法です。勿論、取引きしているすべての処理業者の施設を定期的に且つ網羅的に実地確認できれば理想的です。

その他に、委託頻度、委託物量、委託品目などにより対象を区分けして、区分ごとに1年に1回、2年に1回、もしくは3年に1回等、実地確認の頻度のルールを決めることや、毎年10月(例)には必ず処理業者を実地確認に行くことを社の規定にする等の実地確認の社内ルールを作って、自社の環境マネジメントシステムの活動目標にするのも、実地確認の実施を自社に定着させる手段の1つかと思います。

時間を作って処理施設を訪問してみるけれど、何をどのように確認したらよいのか自信が持てず、一般的な工場見学のような内容で終わってしまう、あるいは、付き合っている処理業者が多過ぎて手が回らない、というお悩みをお持ちの企業様がおいででしたら、弊社にお声掛けください。リーテムは、優良認定産廃事業者としての知識経験と、産廃コンサルティングの豊富な実績を活かして、廃棄物処理施設の実地確認(監査)をお手伝いするサービスを提供しています。

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。

ニュースレター_2025.8

令和7年8月28日

株式会社リーテム

サーキュラーエコノミー推進部

杉山 里恵

(図)加藤 翠

リーテムのサービスのご紹介

廃棄物処理委託先監査支援サービス

廃棄物処理委託先監査支援サービス

https://www.re-tem.com/service/support-contractor-audits/

太陽光パネルリサイクルサービス

https://www.re-tem.com/service/solar-panel/

コラムの更新をお知らせします!

コラムの更新やサービスに関するお役立ち情報をお知らせする

コラムの更新やサービスに関するお役立ち情報をお知らせする

メールマガジン(月1回程度)を発信しています。

配信希望の方は「お問い合せ」をクリック!

項目から「メールマガジン配信希望」を選んでください。

お問い合わせ