サステナブルツーリズム(持続可能な観光)という言葉はよく耳にしますが、実際には何を意味するのかと思う方も多いのではないでしょうか。環境への配慮は欠かせない要素ですが、それだけでは観光が持続可能になるとは言えません。本稿では、その本質を三本柱に沿って整理し、これからの観光の未来を考えてみたいと思います。

~目次~

~目次~

・サステナブルツーリズムの定義と背景

・持続可能性を支える三つの柱

・「責任ある観光」──あなたの行動が旅の未来を変える

・立ちはだかる課題とその影響

・未来をともにつくる旅へ

サステナブルツーリズムの定義と背景

富士山 出典:CNN

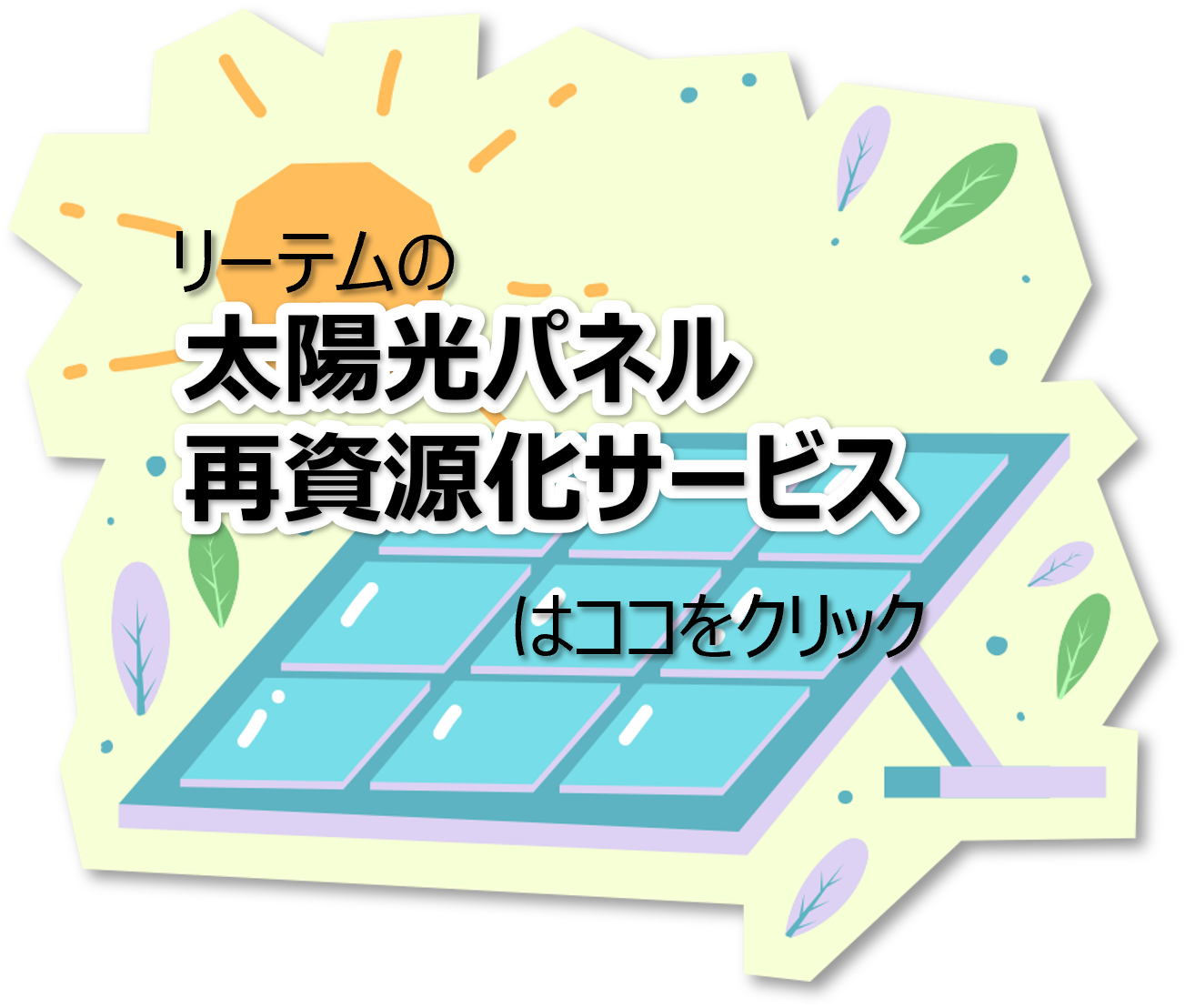

サステナブルツーリズムとは、国連世界観光機関(UNWTO)が「訪問客、業界、環境および訪問客を受け入れるコミュニティーのニーズに対応しつつ、現在および将来の経済、社会、環境への影響を十分に考慮する観光」と定義しています。この言葉が生まれた背景には、持続可能な開発(Sustainable Development)という国際的な潮流に加え、観光の急成長によって環境や社会文化、地域経済に負の影響が顕在化したことがあります。観光は単なるレジャーではなく、未来世代のためにも持続的なあり方が求められるようになったのです。

持続可能性を支える三つの柱

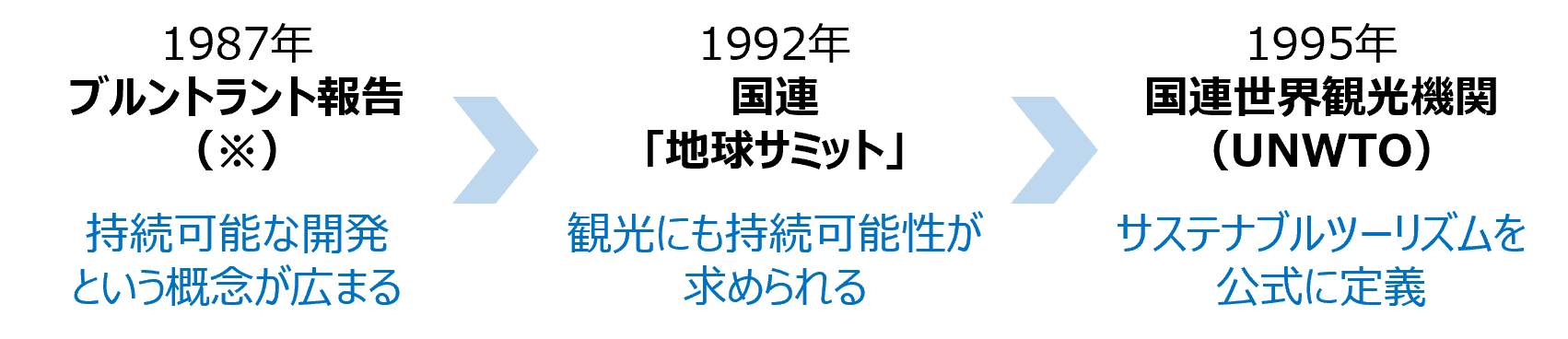

サステナブルツーリズムを理解するうえで大切なのは、「環境の保全」「社会・文化の尊重」「地域経済への貢献」という三つの柱です。この三つがバランスよく支え合ってこそ、観光は持続可能なものになります。

環境面では、自然保護区や野生動物の観察、環境教育を通じて自然との共生を体感する「エコツーリズム」や、移動を減らして滞在を深める「スローツーリズム」が代表的です。社会・文化面では、先住民族が自ら文化を伝える「先住民ツーリズム」、伝統芸能や文化遺産、生活習慣に触れる「カルチュラルツーリズム」、農業や漁業の体験を通じて地域と交流を深める「農泊ツーリズム・ブルーツーリズム」があります。経済面では、地元の食材や製品を活用し、地域経済を循環させる「地産地消型観光」がその一例です。

「責任ある観光」──あなたの行動が旅の未来を変える

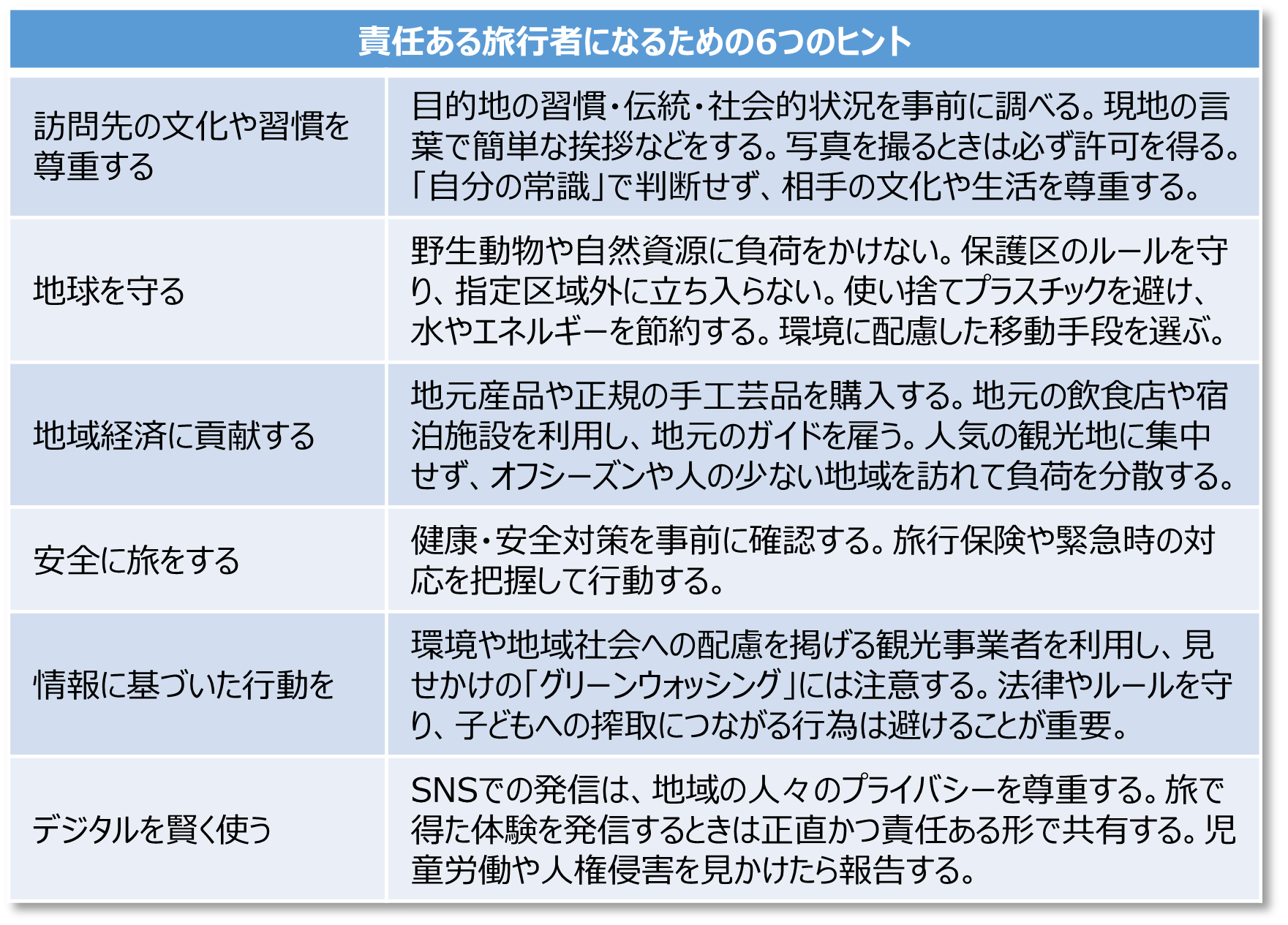

サステナブルツーリズムの三本柱は理念としての枠組みですが、それを現実の観光に生かすためには、関わる人々の具体的な行動が欠かせません。その行動原則としてUNWTOが提唱しているのが「責任ある観光(Responsible Tourism)」です。1999年にUNWTOが採択した『観光に関する世界倫理憲章』では、旅行者・事業者・地域社会・政府・国際社会の観光に関わるすべての主体がそれぞれの責任を担うことが示されました。さらに2017年以降は、とりわけ旅行者への呼びかけが強化されました。旅行者は観光の影響を直接生み出す存在として、その行動が環境や地域社会、経済の持続可能性を大きく左右するからです。

出典:UN Tourism, 責任ある旅行者のためのヒント(2020)

立ちはだかる課題とその影響

イタリア・フィレンツェ 出典:Next Tourism Generation – PANTOUR

サステナブルツーリズムは理想的な観光のあり方として期待されていますが、現実にはさまざまな課題があります。旅行者の集中によって自然環境や住民生活に大きな負荷を与える「オーバーツーリズム」は、世界各地で景観の破壊や生活コストの上昇を引き起こし、公共交通など日常の暮らしにも影響を及ぼしています。近年では、一部の旅行者による迷惑行為も問題で、観光地で禁止行為を撮影・配信する「迷惑系動画配信者」はその象徴です。こうした行動は地域社会の信頼を損ない、観光への反発を招いています。

左 日本国内の桜の木で懸垂をする配信者A(2025年4月) 出典:Tokyo Weekender

右 山手線車内で大型スピーカーで音楽を流す配信者B(2024年末) 出典:女性自身

観光収益が一部の大手事業者や外資に偏り、地元に十分還元されない「利益の偏在」も深刻です。地域住民や小規模事業者には十分な経済効果が届かず、観光が地域経済を持続的に支えるどころか、外部への資金流出を助長しています。その結果、地元の人々が観光振興の恩恵を実感できず、観光に対する不信感が広がることもあります。また、伝統文化が過度に商業化され、本来の価値や精神性が観光向けに演出される「文化の商業化」や、地域住民の声が意思決定に十分反映されない「住民参加の不足」は、観光への誇りや喜びを損ない、協力を得にくくする要因となっています。

未来をともにつくる旅へ

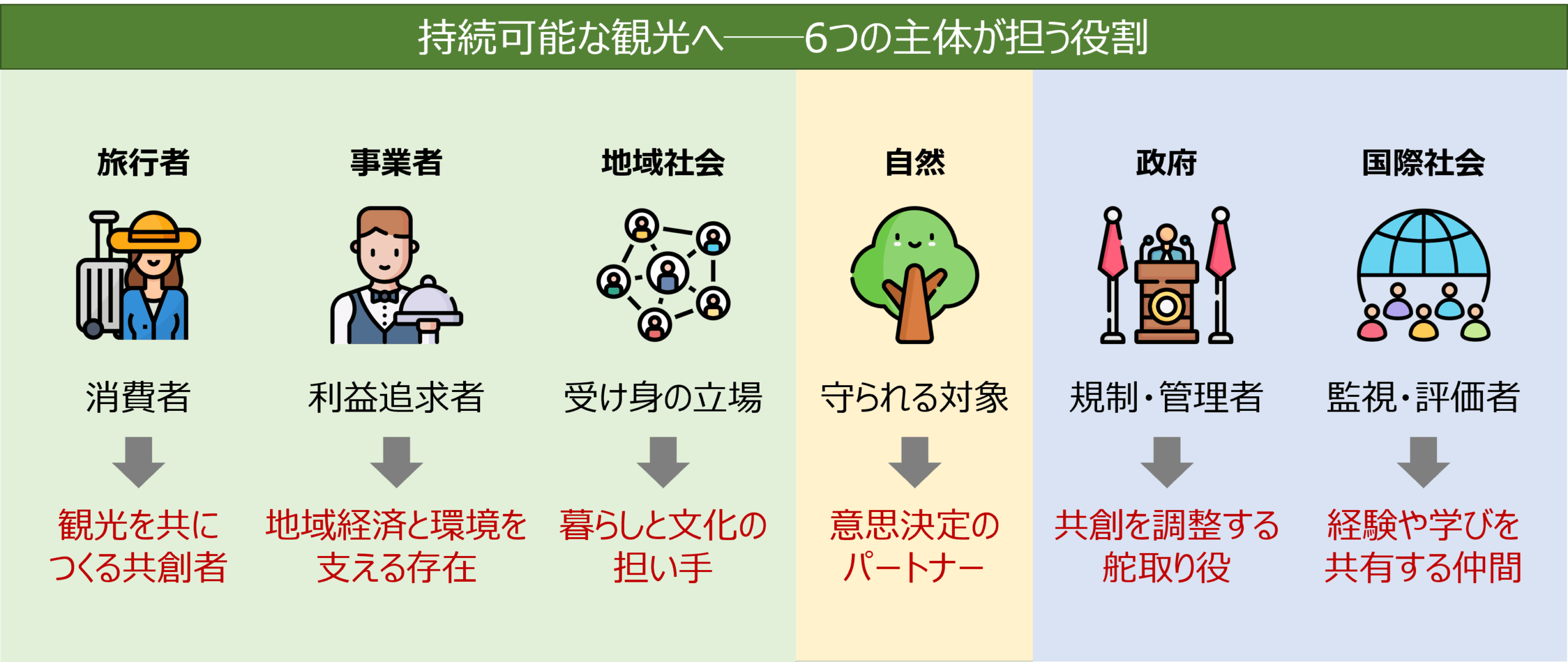

サステナブルツーリズムを支える三本柱を動かす主体としては、旅行者・事業者・地域社会・政府・国際社会の5者が中心であると示してきました。しかし、忘れてはならないのが「自然」です。自然は守られる対象ではなく、観光の在り方を方向づけるパートナーとして捉えることが重要です。たとえば、観光地の収容力を「経済の需要」ではなく、「自然が無理なく受け入れられる範囲」で判断する、あるいはニュージーランドのワンガヌイ川やタラナキ山のように、自然に「法的人格」を認めた例は、その象徴的な取り組みです。こうした考え方は、持続可能な未来を人間と自然がともに支えることにつながります。

持続可能な観光を実現するためには、これまでの傍観者的な立場から、「自分も当事者である」という意識へと転換することが欠かせません。旅行者は消費者ではなく、観光を共につくる共創者に。事業者は利益だけを追うのではなく、地域経済や環境を支える存在に。地域社会は受け身ではなく、暮らしと文化の担い手に。こうして自然を加えた6者がそろい、互いに責任と役割を分かち合うことで、持続可能な観光の未来を一緒に描いていけるのではないでしょうか。次の旅先で、あなたはどんな小さな一歩から始めてみたいですか?

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。

ニュースレター_2025.9

令和7年9月30日

株式会社リーテム

法務部

加藤 翠

リーテムのサービスのご紹介

太陽光パネル再資源化サービス

https://www.re-tem.com/service/solar-panel/

コラムの更新をお知らせします!

コラムの更新やサービスに関するお役立ち情報をお知らせする

コラムの更新やサービスに関するお役立ち情報をお知らせする

メールマガジン(月1回程度)を発信しています。

配信希望の方は「お問い合せ」をクリック!

項目から「メールマガジン配信希望」を選んでください。

お問い合わせ