建設資材が廃棄物となったものは、再資源化・縮減率が90%と高水準であるものの、その発生量が多いことから、 “リサイクルの質の向上”が求められています。リサイクルの質を向上させるとはどのようなことなのか、具体的な事例を踏まえてお伝えします。

~目次~

~目次~

・“質を重視するリサイクル”とは

・石膏ボードの新たな資源循環の取組

・今後の展望

“質を重視するリサイクル”とは

特定建設資材は再資源化・縮減率が90%以上と高水準であるため、リサイクルの優等生と評価されることもしばしばあります。一方で、再生利用については取組課題も残されています。例えば、サーマルリサイクルに頼るのではなく、マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルを推進することや、マテリアルリサイクルされた再生資源を積極的に活用していくといった取組の推進です。このような資源循環を見据えたリサイクルを“質を重視するリサイクル”と呼び、リサイクルの質の向上が建設リサイクルの目標となっています。

また、特定建設資材以外の廃プラスチック製建材や石膏ボードについても、埋立処分やサーマルリサイクルされる量が多く、質の高いリサイクルの推進が求められています。

参考:

国土交通省, 建設リサイクル推進計画 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0304/page_030401recplan.htm

環境省,第五次循環型社会形成推進基本計画

https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku.html

石膏ボードの新たな資源循環の取組

資源循環のための“質を重視するリサイクル”の推進における問題は、前回のコラム(『建設廃棄物のリサイクルを阻害する要因』、『建設資材の資源循環の取組課題』)でお伝えした通りです。しかし、建設廃棄物は発生量が多いという理由もあり、これらの問題に積極的に取り組んで循環型社会形成のために建設リサイクルの質を向上させることに期待が高まっています。このような中、建設資材のサーマルリサイクルに留まらず、再生し、さらにそれを再び建設資材の原料に利用するという資源循環の取組もあります。

今回は、そのひとつである石膏ボードの事例をご紹介します。

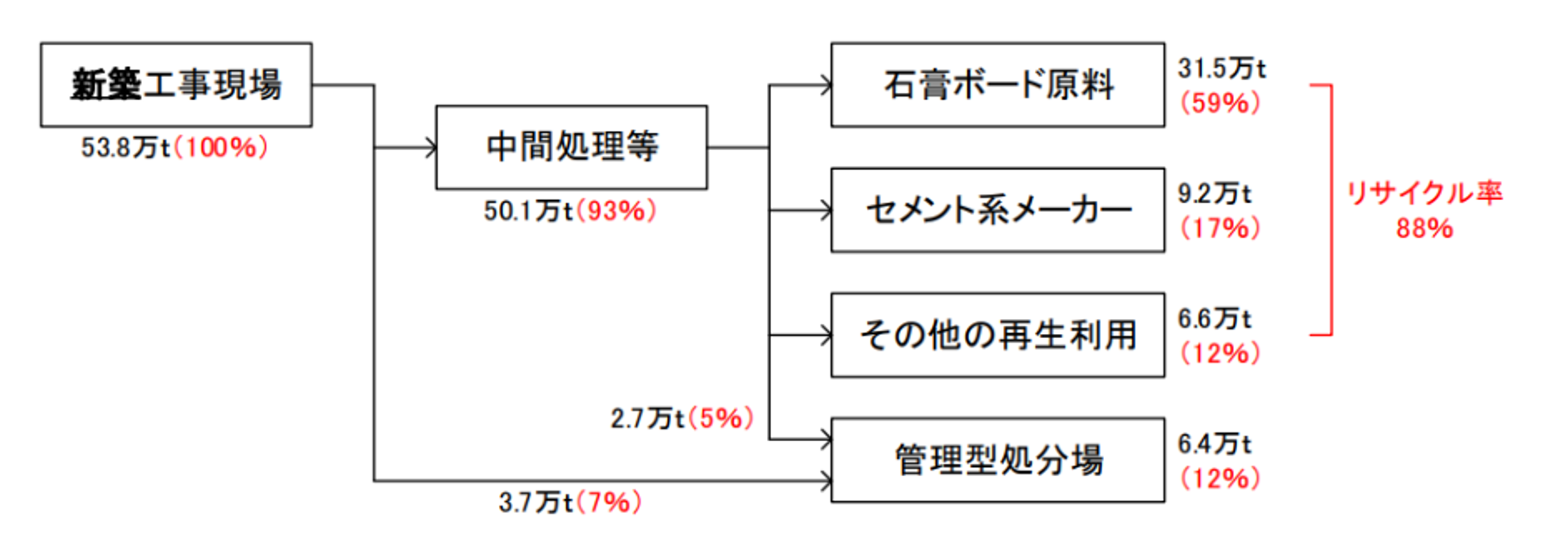

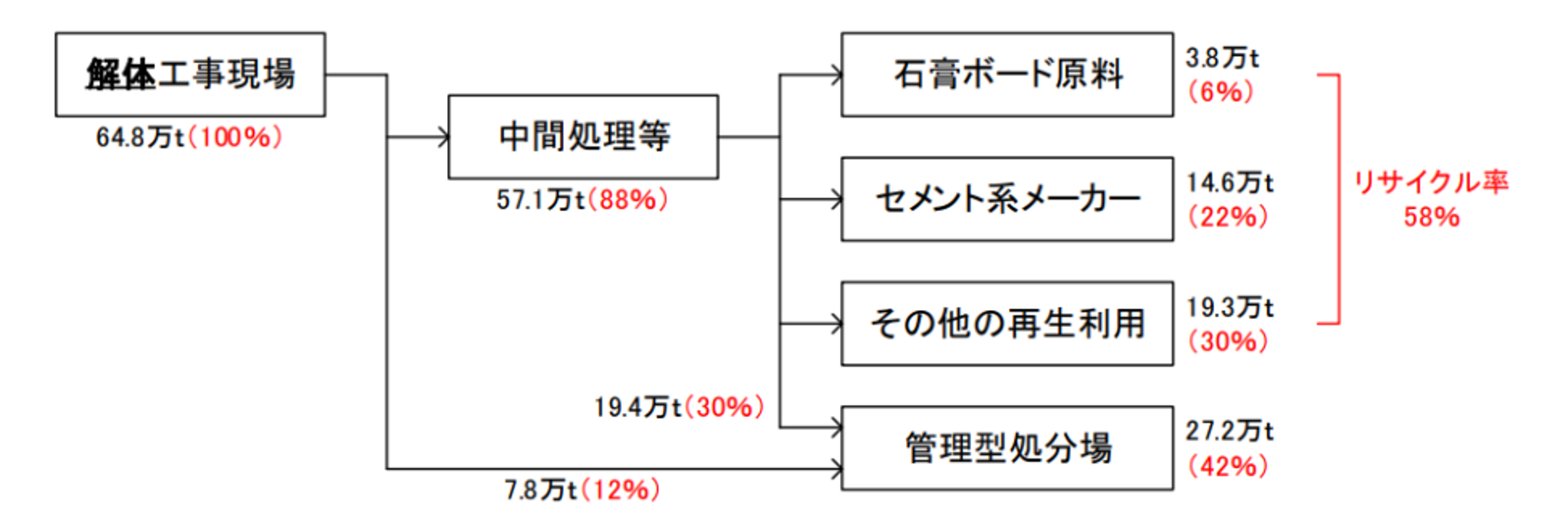

工事現場で廃棄となった石膏ボードは、製造者(吉野石膏株式会社、チヨダウーテ株式会社)の広域認定制度によって回収され、石膏ボード工場にて石膏ボード原料に再生されるリサイクルルートがありますが(図1)、異物や汚れの付着がない新築工事由来の廃石膏ボードが再生の対象となっており、さらに再生原料は石膏ボード原料に対して10%程度しか添加できないという状況でした。その他の廃石膏ボードは、土壌改良材などに再生されていますが、年々廃石膏ボードの発生量が増え、すべてをリサイクルルートで受け入れられず、埋立処理される石膏ボードも多くあります(図2)。

もとより、石膏ボードの原料は、天然石膏の他に、他産業が排出した石膏粉を利用しており、資源循環型製品であり、しかも使用済の廃石膏ボードについても広域認定制度を利用した回収と、回収した石膏粉の原料への添加を実現させています。しかし、将来的な廃石膏ボードの逓増の見込みを受け、さらなる有効活用による資源循環の取組を製造者(吉野石膏株式会社、チヨダウーテ株式会社)が進めています。

図1 新築工事由来の石膏ボードの処理フロー

図2 解体・リフォーム工事由来の石膏ボードの処理フロー

出典:

国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター, 再生石膏粉の有効利用ガイドライン(第一版)

https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/recycled_gypsum_powder_guidelines.pdf

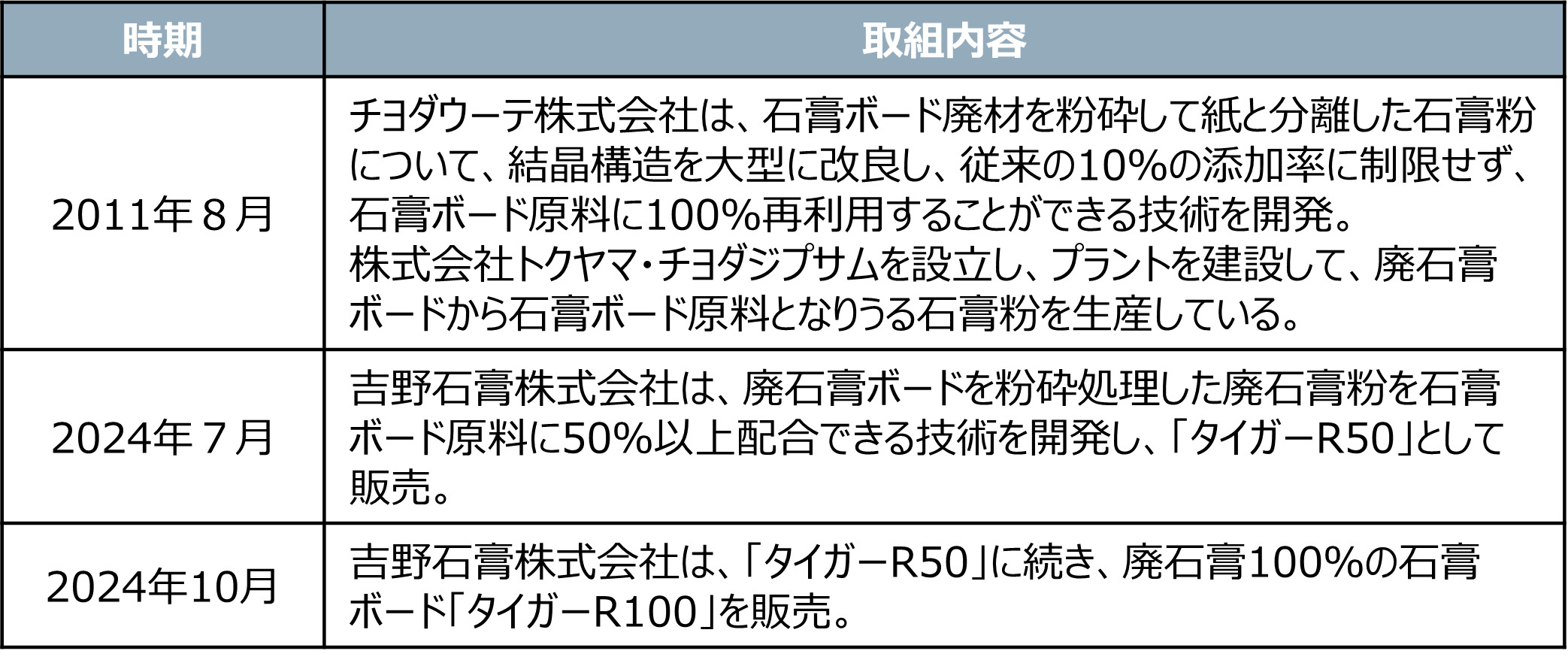

表1 石膏ボード製造者による資源循環の取組

出典:

株式会社トクヤマ・チヨダジプサム, 廃石膏連続結晶大型化技術

https://tc-g.co.jp/business/

吉野石膏株式会社,リサイクルせっこう50%を実現したせっこうボード「タイガーR50」発売のお知らせ

https://yoshino-gypsum.com/pdf/etc/20240729_R50_tiger-recycle-board50.pdf

吉野石膏株式会社,吉野石膏、リサイクルせっこう100%を実現したせっこうボード「タイガーR100」を新開発

https://yoshino-gypsum.com/pdf/etc/20241028_R100_tiger-recycle-board-100.pdf

今後の展望

石膏ボードにおいては、製造者による資源循環の仕組みの構築、すなわちリサイクルの質の向上の取組が進められています。しかし、この資源循環を推進していくためには、①工事現場や中間処理施設での分別・選別、②再資源化施設までの運搬、③発注者による分別・選別のためのコストや収集運搬費用の負担が必要です。つまり今後は、消費者(施主や施工業者)と処理業者(解体、運搬、中間処理)も参画した資源循環の仕組の運用が重要になります。

また、石膏ボード原料化に頼らず、再生材の新たな用途開発も不可欠です。石膏ボードは硫酸カルシウム(CaSO4)を主成分としており、このカルシウム成分の活用の研究もなされています。今後これらの技術の事業化に期待します。

編集後記

建材が廃棄物となったものは再資源化率が高い品目もある一方で、発生量が多いことから、さらなるリサイクルの質の向上が求められています。

廃製品の資源循環の推進においては、動脈産業(製造者)による再生材の利用体制の構築と静脈産業(リサイクラー)による再生材の安定的な供給の両輪での取組が必要です。石膏ボードの場合、製造者が再生原料を生産し、使用しているため、再生材を使用した建材の利用の拡大はある程度の解決が見込めますが、全ての建材にて同様の取組ができるわけではありません。1月のコラムでお伝えしたように、建設廃棄物はリサイクルを阻害する要因が多くありますが、動静脈産業の連携により、さらなるリサイクルの質の向上が求められています。

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。

ニュースレター_2025.2

令和7年2月27日

株式会社リーテム

CE推進室

本間 蓉子

(図)加藤 翠

コラムの更新をお知らせします!

コラムの更新やサービスに関するお役立ち情報をお知らせする

コラムの更新やサービスに関するお役立ち情報をお知らせする

メールマガジン(月1回程度)を発信しています。

配信希望の方は「お問い合せ」をクリック!

項目から「メールマガジン配信希望」を選んでください。

お問い合わせ

リーテムのサービスのご紹介

太陽光パネルリサイクルサービス

https://solarpanel.re-tem.com/

返品物流ワンストップサービス

https://www.re-tem.com/service/one-stop/

環境・資源・廃棄物調査

https://www.re-tem.com/service/industrial-waste-survey/