東日本大震災により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

リーテムでは一日も早い復旧・復興を願い、環境保全事業者としての社会的責任を全うするため、微力ながら最善を尽くしてまいりたいと思います。

今回のコラムは、その社会的責任の取組みのひとつとして、本年1月1日に施行したばかりの放射性物質汚染対処特措法について分かりやすく解説させていただきます。

しかし本法律は、「廃棄物の処理」から「除染」まで幅広く、始めて目にすることが多いことによりとても読み解きにくいため、本コラムをお読みになられる方がおそらく関係するところの「廃棄物の処理」に限定して解説します。

「除染」については、次回のコラムで解説したいと思います。

≪放射性物質汚染対処特措法、解説(抜粋)≫

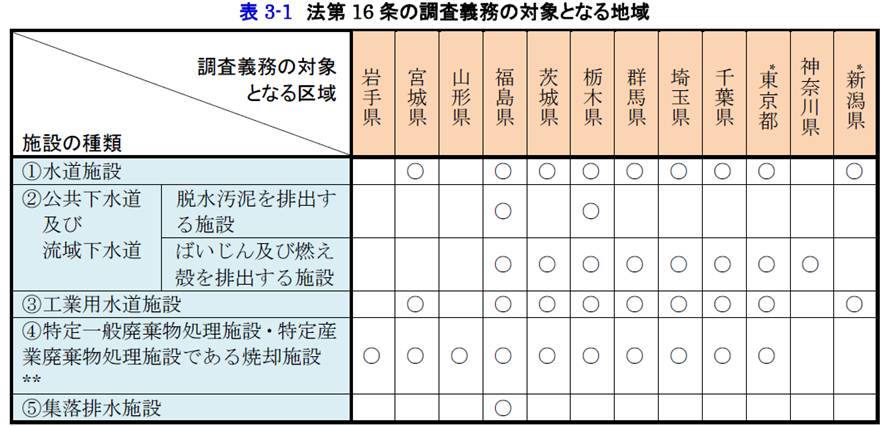

まず、本法律、及び廃棄物処理法では、災害廃棄物、特定廃棄物、対策地域内廃棄物、指定廃棄物…など、様々な廃棄物用語が出てきますので、分かりやすく以下のとおり図にしてみました。

次にこれらの廃棄物がどのような廃棄物なのか、またそれに伴う対象者と、対象者に義務付けられていることなどを整理してみました。

■特定廃棄物とは、

①対策地域内廃棄物

②指定廃棄物

の①、②の廃棄物を指します。

①対策地域内廃棄物

|

対策地域とは |

環境大臣が汚染廃棄物対策地域として指定した、「警戒区域・計画的避難区域」を指す |

|

警戒区域・計画的避難区域とは |

福島県内の11の市町村(2012年1月現在) |

|

対策地域内廃棄物とは |

警戒区域・計画的避難区域内のすべての廃棄物 |

|

処理責任 |

国が処理計画を立て、処理を実施 |

|

対象者 |

対策地域内廃棄物の |

|

対象者の義務 |

以下の「保管基準」、「収集運搬基準」、「中間処理基準」、「埋立基準」を遵守すること |

②指定廃棄物

|

調査義務 |

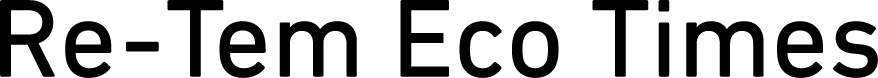

以下の地域、かつ、以下の施設の、「上下水道の汚泥」、「焼却施設の焼却灰」などについて、放射線量を調査しなければならない。(一部、免除規定あり)

≪汚染状況調査方法ガイドライン≫ |

|

対象者 |

前項の「上下水道施設」、「廃棄物焼却施設」の「管理者」 |

|

対象者の義務… |

・上下水道施設から生じた汚泥、 |

|

対象者の義務… |

上記「管理者」は、調査対象の廃棄物が生じた月の翌月末日までに、以下の調査結果を環境大臣に報告しなければならない。 |

|

指定廃棄物とは |

セシウム134及びセシウム137の放射能濃度の合計が8,000Bq/kgを越える廃棄物を環境大臣が指定廃棄物として指定する。 |

|

処理責任 |

国が処理計画を立て、処理を実施 |

|

対象者の義務… |

上下水道、廃棄物焼却施設等の管理者等は、指定廃棄物が国、国の委託を受けた者等に引き渡されるまでの間、以下の「保管基準」に従って保管しなければならない。 |

■上記①、②の特定廃棄物の処理基準

|

保管基準 |

①特定廃棄物の飛散、流出等の防止のための措置(容器に収納する等) |

|

収集運搬基準 |

①特定廃棄物の飛散・流出・漏えい防止のための措置(容器に収納する等) |

|

中間処理基準 |

①バグフィルター等を備えた焼却設備を用いた焼却 |

|

埋立処分基準 |

①十分な水密性、強度及び耐久力を有する外周仕切設備を備えた遮断型処分場における埋立て(放射能濃度が100,000Bq/kg越の特定廃棄物を埋め立てる場合) |

|

特定廃棄物の処理を行うことができる者 |

・国、国の委託を受けて焼却を行う者等が特定廃棄物の処理基準に従って行う焼却を除き、特定廃棄物の焼却は禁止されている。 |

■廃棄物処理法適用関係

上記の特定廃棄物以外の汚染レベルの低い廃棄物の処理については、廃棄物処理法の規定を適用し、排出事業者や市町村が処理する責任を負う。

ただし、以下の特定一般廃棄物、特定産業廃棄物については、通常の廃棄物処理に上乗せした形の維持管理基準などとなっている。

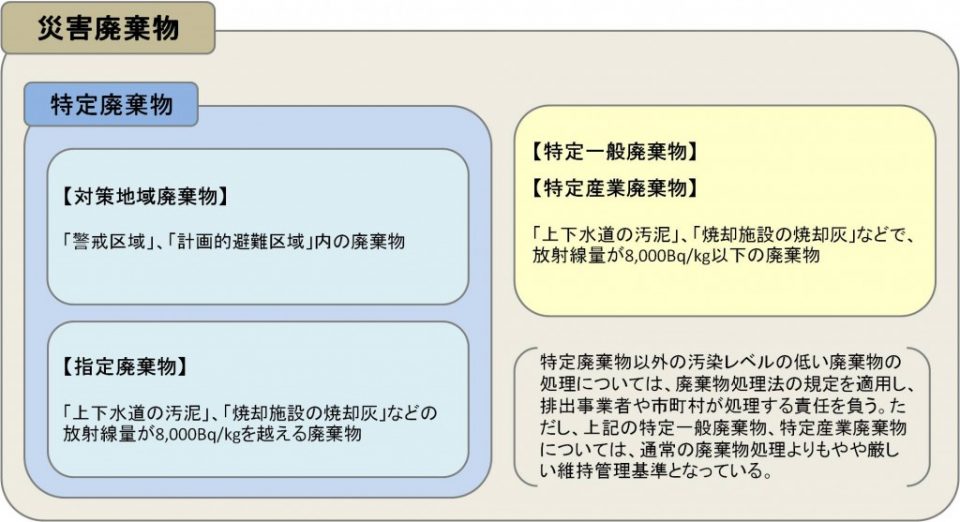

■特定一般廃棄物、特定産業廃棄物

|

特定一般廃棄物、特定産業廃棄物とは |

|

これらのエリア、かつ、これらの施設の廃棄物で、セシウム134及びセシウム137の放射能濃度の合計が8,000Bq/kg以下の廃棄物が、特定一般廃棄物もしくは特定産業廃棄物となる。(8,000Bq/kgを越える場合は、前述の特定廃棄物となる。)

≪特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン≫

http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/haikibutsu-gl02_ver1.pdf

■対象者

①一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者、排出事業者

②特定一般廃棄物処理施設、特定産業廃棄物処理施設の維持管理を行う設置者等

③これらの基準に関する指導監督権限を有自治体(市町村又は都道府県)担当者

■対象者の義務

前項の対象者は、特定一般廃棄物、特定産業廃棄物を処理する際は、廃棄物処理法に基づく処理基準に加えて、以下の「特別処理基準」、「特別維持管理基準」に従わなければならない。

■特別処理基準

①バグフィルター等を備えた設備を用いた焼却、溶融等

②おおむね50cm以上の土壌層が敷地された場所での埋立 等

■特別維持管理基準

①焼却施設等

イ)排ガス又は排水中の事故由来放射性物質の濃度の測定

ロ)排ガス又は排水中の事故由来放射性物質の濃度限度の設定

ハ)敷地境界の空間線量の測定 等

②最終処分場

イ)埋立地からの放流水、地下水等の事故由来放射性物質の濃度の測定

ロ) 埋立地からの放流水の事故由来放射性物質の濃度限度の設定

ハ)敷地境界の空間線量の測定 等

以上、放射性物質汚染対処特措法の抜粋解説となります。

以下の環境省サイトにある多くの情報を取り纏めたものとなります。

http://www.env.go.jp/jishin/rmp.html

これらの特定廃棄物などを扱う関係者におかれては、通常の廃棄物よりも厳しい処理基準であったり、施設の維持管理基準が定められましたので、環境省からの各種ガイドラインなどを参考に業務を行うことが求められています。

汚染状況調査方法ガイドライン

※現在は公開終了

特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン

※現在は公開終了

指定廃棄物関係ガイドライン

※現在は公開終了

また、これらは本特措法の抜粋であり、他にも多くのことが定められているのですが、まだまだ明確に決まっていないものがいくつかあるものと聞きます。例えば「対策地域内廃棄物」の解説の箇所で、対策地域内の廃棄物はすべて国が処理することとされていますが、例えば対策地域内であっても屋内に置かれている汚染されていない廃棄物についての処理など、すべての廃棄物の処理を本当に国が行うのかなど、明確に決められていないものがあったり、保管場所の確保など様々な問題が山積されているものが多くあるものと思われます。

これらについては、今後環境省からの通知や、疑義照会回答なども検討しているとの話もありますので、そのような通知などを受け、新たな展開がありましたらまた本コラムで掲載していきたいと思います。

(本コラムの著作権はリーテムに帰属しており、リーテムに無断で転用・転載することはできません。)

株式会社リーテム

経営管理部

法務G

坂本裕尚